Islamisasi Melayu dan Jawa: Potret Pribumisasi Islam di Nusantara

Nusantara dan Islam memiliki sejarah yang sangat panjang. Sejak bagaimana awal Islam masuk di tengah keyakinan yang sudah ada hingga Islam telah mengakar di Nusantara ini. Islam masuk ke Nusantara dengan damai dan menghasilkan karakter Islam tersendiri. Dialog yang dilakukan antara Islam dengan budaya lokal menjadikan Islam Nusantara mudah diterima masyarakat setempat. Sebagai contoh, Islam di Melayu yang bersifat terbuka berbeda dengan Islam yang bersinggungan dengan masyarakat Jawa yang cenderung tidak mudah menerima hal baru.

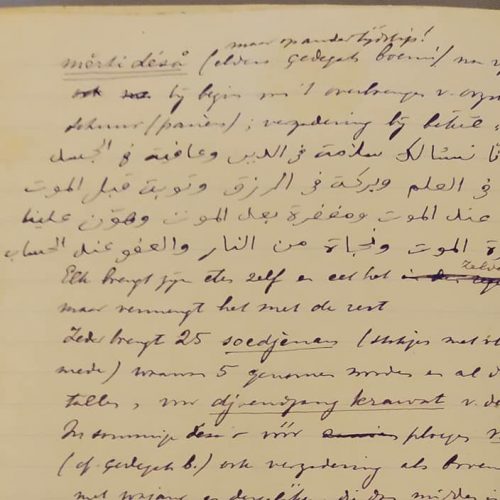

Islam Melayu lebih terkesan didominasi Islam itu sendiri tanpa menghilangkan budaya Melayu yang telah ada, seperti aksara melayu yang mengakulturasikan aksara arab (huruf hijaiyah) dengan fonem Melayu. Aksara Arab yang digunakan orang Melayu untuk menuliskan bahasanya adalah hasil kreativitas orang Melayu pada zaman dahulu. Selain disebut dengan nama Arab-Melayu, aksara ini juga dikenal dengan nama lain, yakni aksara Jawi.

Selain aksara, akulturasi juga terjadi dalam beberapa hal. Misalnya syair dan musik Melayu. Syair tradisional yang sudah ada terlingkupi dalam bentuk mantra-mantra. Isinya bersifat animisme, seperti pemujaan atas kayu, laut, sungai, dll yang dipercaya memberikan kekuatan tertentu bagi orang yang melantunkannya. Tradisi merapal mantra perlahan mendapatkan pengaruh Islam setelah kedatangannya, seperti menyertakan kalimat bismillahirrahmanirrahim atau laa ilaha illallah di dalamnya. Dan tergantikannya kedudukan hal berbau animistik dengan beberapa tokoh Islam seperti Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman dan Nabi Khidir.

Sedikit berbeda dengan pengislaman di Tanah Jawa yang sifat pengakulturasian Islam dalam budayanya lebih dominan. Islam secara fleksibel masuk ke dalam budaya Jawa yang telah mengakar pada masyarakat. Islam Jawa kental akan budaya mereka sendiri, tetapi telah dirasuki nilai-nilai Islam dan penghilangan nilai-nilai yang bertentangan. Misal wayang yang awalnya berisi ajaran yang tidak sesuai dengan Islam lalu isinya diubah menjadi sesuai ajaran Islam tanpa menghilangkan wayang dan caranya itu sendiri. Berbagai dimensi mistis dalam budaya Jawa juga masih tetap ada dan mengalami sedikit perubahan.

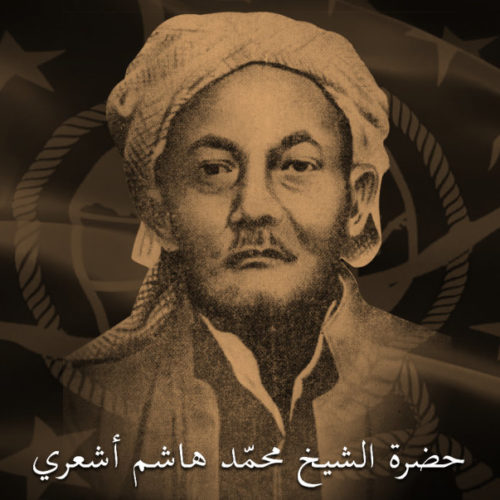

Di Tanah Jawa sendiri, Islam disebarkan oleh Walisongo yang merupakan sembilan wali yang tersebar di seluruh pulau Jawa. Kata songo ini tidak hanya berarti sembilan secara harfiyah, bisa juga lebih banyak dari itu dan sembilan hanya simbol untuk menggambarkannya. Walisongo sangat tahu bagaimana mengkontekstualkan ajaran Islam sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Sentuhan budaya tersebut selain pada adat istiadat yang ada, juga pada peninggalan-peninggalan pada masa tersebut. Seperti batu nisan yang bertuliskan Arab dan manuskrip al-Qur’an pada masa-masa awal Islam di Nusantara. Dalam mushaf tersebut terdapat ornamen-ornamen khas Nusantara yang berbeda dengan mushaf lainnya. Begitu pula keilmuan-keilmuan keislaman, seperti fikih yang ada di Nusantara memiliki adaptasi tersendiri dengan latar belakang sosio-kultural yang ada.

Dari pemaparan tersebut, kita dapat melihat betapa Islam fleksibel dan damai dalam penyebarannya di Nusantara. Para pendakwah pada masa tersebut dapat mengkontekstualisasikan Islam sedemikian rupa. Dengan begitu, Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Nusantara dengan kearifan lokalnya masing-masing.

Demikian Islamisasi Melayu dan Jawa: Potret Pribumisasi Islam di Nusantara. Semoga bermanfaat.

Penulis: Zidna Afia, Mahasiswa STAI Sunan Pandanaran