Oleh Muhammad Ishom, Santri Mbah Kiai Umar dan Dosen UNU Surakarta.

Pagi itu menjelang pukul 04.00 dini hari, Kamis 11 Ramadhan 1400 H, bertepatan 24 Juli 1980 M, aku dibangunkan seorang santri senior sekaligus guru yang mengajariku Bahasa Arab di pondok. Saat itu aku tengah nyenyak tidur di salah satu kamar lantai bawah Pondok Lor yang sekarang menjadi Ruang Guru Madrasah Aliyah Al-Muayyad. Guru itu bernama Pak Toha Abu Amar asal Gemolong Sragen (Allahu yarham). Sambil mengguncang-guncangkan punggungku, Pak Toha memberi tahukan Mbah Umar wafat.

“Pak Kiai Umar sedo! Pak Kiai Umar sedo!”

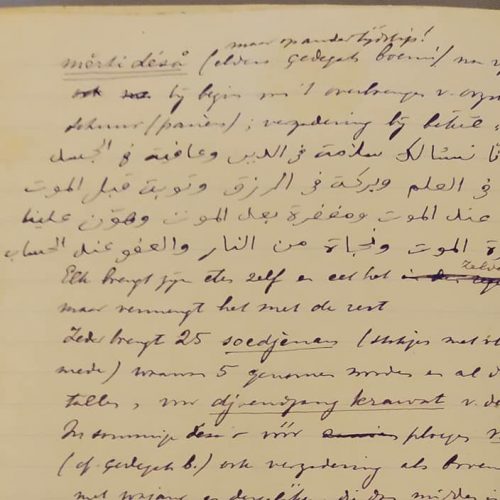

Aku terkejut dan segera bangun mendengar suara itu. Kulihat Pak Toha bersimpuh menangis senggugukan. Akupun sedih dan bingung mendengar berita itu sebab sebelumnya tak ada kabar serius mengenai Mbah Umar. Namun aku tak mampu meneteskan air mata sebagaimana Pak Toha. Air mataku beku mendengar Mbah Umar wafat. Kepergian Mbah Umar untuk selamanya begitu mengguncangkan jiwaku. Aku teringat “hutangku” pada Mbah Umar. Aku teringat sebuah mushaf Al-Quran kecil pojok bersampul merah yang diberikan Mbah Umar kepadaku tak lama setelah aku khatam Juz Amma pada tahun 1973. Dalam mushaf itu di halaman depan tercantum namaku dalam huruf Arab عصام سعد الله yang ditulis tangan sendiri oleh Mbah Umar, tertanggal 11 Muharram 1393 H.

Dalam keadaan galau di pagi dini hari itu, aku mencoba mengambil sepeda milik Pak Toha. Aku bermaksud menyampaikan kabar wafatnya Mbah Umar kepada Mbah Umi Kultsum di Jenengan Jayengan Serengan. Aku kayuh sepada itu meninggalkan Pondok Lor. Baru sampai di jalan sebelah timur Pondok Putri, aku terhenti oleh beberapa warga di sekitar pondok yang keluar dari rumah masing-masing. Mereka berlari-lari kecil menuju sumber suara tangis yang mendengung. Mereka mendapati dengung tangis itu berasal dari pondok.

Betul. Itu adalah paduan tangis ratusan santri Mbah Umar, putra dan putri, semunya menangis serentak. Mereka amat bersedih hati telah kehilangan Mbah Umar yang mereka cintai dan hormati. Suara tangis itu terdengar dari luar pondok hingga radius puluhan atau bahkan ratusan meter.

“Ini ada apa. Ada apa ini di pondok?” Warga sekitar pondok itu bertanya satu sama lain.

Aku mencoba menjelaskan Mbah Umar baru saja wafat. Mereka pun kaget mendegar berita itu dan menanyakan Mbah Umar sakit apa. Aku tak bisa menjelaskan karena setahuku Mbah Umar baik-baik saja. Para tetangga itu akhirnya memaklumi mengapa para santri menangis pilu dalam waktu yang sama. Segera setelah itu, aku melanjutkan perjalananku ke rumah Bulik Umi. Ternyata Mbah Umi telah menerima kabar itu sebelumnya. Aku langsung kembali ke pondok untuk melaksanakan shalat Shubuh.

Ketika hari mulai terang, banyak orang datang ke pondok untuk mengkonfirmasi wafatnya Mbah Umar sekaligus meminta informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemakaman beliau. Misalnya, dimana beliau akan dimakamkan dan jam berapa upacara pemakamannya. Aku sendiri tidak ikut terlibat dalam pembicaraan penting itu. Aku masih kecil pada waktu itu. Aku baru duduk di bangku kelas 1 (satu) Madrasah Aliyah Al-Muayyad.

Namun begitu, setelah ada keputuskan Mbah Umar akan dimakamkan pada hari itu juga ba’da Dzuhur di sebelah barat masjid, sesuai dengan isyarat beliau ketika masih sugeng, aku mendapat tugas menyampaikan kabar duka itu kepada Mbah Adnan di Pundung Tegalgondo Klaten. Mbah Adnan adalah salah seorang adik ipar Mbah Umar yang menikah dengan adik beliau bernama Mbah Djawahiroh. Dengan naik Colt (semacam angkot) jurusan Delanggu, aku menuju Tegalgondo untuk kemudian naik dokar menuju rumah Mbah Adnan.

Ditugaskanya aku menyampaikan kabar itu kepada beliau karena aku dipandang cukup tahu alamat tersebut. Apalagi beberapa waktu sebelumya aku telah ditugaskan ke sana untuk menyampaikan berita wafatnya Mbah Nyai Muslihah, istri ketiga Mbah Kiai Abdul Mannan. Wafatnya Mbah Nyai Muslihah itu sendiri kebetulan juga tak lama setelah meninggalnya adikku bernama Ma’muroh dalam usia tiga tahun.

Sebelum aku memohon diri kepada Mbah Adnan untuk segera kembali ke Solo, Mbah Adnan sempat menuturkan bahwa bisa saja setelah wafatya Mbah Umar akan ada saudara yang meninggal dunia. Betapa terkejutnya aku ketika kira-kira 40 hari setelah wafatnya Mbah Umar, aku mendengar berita Mbah Adnan wafat. Innalillahi wa inna iliahi rajiun.

Peristiwa kematian beruntun dalam lingkaran kerabat dekat itu mengingatkan aku pada mitos Jawa bahwa orang yang meninggal di hari Sabtu akan mengajak saudara dekat. Adikku Ma’muroh, yang tak lain adalah keponakan Mbah Umar dan cucu Mbah Nyai Muslihah, memang meninggal dunia pada hari Sabtu. Tetapi sekali lagi, ini hanyalah mitos yang tak bisa diyakini kebenarannya. Ibuku sendiri, Mbah Ngis Sakdullah binti K.H. Abdul Mannan juga wafat pada hari Sabtu di bulan Ramadhan empat belas tahun kemudian, yakni tahun 1994. Tidak ada saudara dekat yang meninggal dalam rentang waktu tidak lama setelah beliau.

Tepat pukul 11.00 siang aku sudah berada kembali di pondok. Suasana sudah sangat ramai dengan banyaknya tamu yang hendak men-shalat-kan beliau dan mengikuti upacara pemakamannya. Begitu banyak orang men-shalat-kan jenazah Mbah Umar, dan ini berlangsung rombongan demi rombongan. Rombongan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Masing-masing rombongan jamaah shalat jenazah dipimpin oleh seorang kiai terkemuka. Banyak kiai besar hadir dalam upacara pemakaman Mbah Umar. Beberapa diantaranya adalah Mbah Kiai Ali Ma’shum dari Krapyak Bantul Yogyakarta dan Mbah KH Adlan Aly dari Cukir Jombang.

Hadirnya para kiai besar dalam pemakaman Mbah Umar adalah wajar karena Mbah Umar sendiri memang kiai besar. Banyak dari mereka memondokkan putra atau putrinya di Mangkuyudan. Misalnya, Mbah Ma’shum Lasem memondokkan beberapa cucunya bernama Mas Muhammad Zaim, Mbak Nur Jihan dan Mbak Nur Inayah. Ketiganya adalah putra dan putri Mbah Kiai Ahmad Syakir; Mbah Kiai Ali Ma’sum memondokkan putri beliau yang bernama Mbak Durroh Nafisah; Mbah Kiai Mufid Sunan Pandanaran Sleman memondokkan Mbak Sukainah dan Mbak Wiwik Fashihah; Mbah Kiai Hasan Mangli Magelang memondokkan Mbak Nimaunah dan Mbak Nibariyah.

Dari Jawa Barat, Prof. K.H. Anwar Musaddad Garut memondokkan putranya bernama Mas Thonthowi Jauhari. Dari Jawa Timur, Mbah Kiai Ahmad Shiddiq Jember memondokkan putri sulungnya bernama Mbak Asni Furoidah. Itu belum termasuk kehadiran Mbah Kiai Mundzir Kediri yang sering berkunjung ke Mbah Umar sewaktu-waktu. Beliau sering dimohon Mbah Umar mengimami jamaah shalat fardhu di masjid. Mbah Mundzir diyakini secara luas sebagai seorang wali. Demikian pula Mbah Hasan Mangli Magelang dan Mbah Ma’sum Lasem.

Semua itu menjadi bukti Mbah Umar adalah seorang Kiai yang sangat dihormati meski beliau memilih hidup sederhana. Kesederhaan yang menjadi bagian dari zuhud Mbah Umar itulah yang menjadikan beliau disegani diantara kiai-kiai berpengaruh. Hal ini diakui sendiri oleh Kiai Syukron Makmun, pengasuh Pondok Pesantren Daarul Rahman Jakarta, ketika aku berkunjung ke pesantren itu pada tahun 1985-an.

(Dimuat di Majalah Serambi Al-Muayyad, Edisi 04/Th. II/Juli 2013/Ramadhan 1434 H, halaman 3 – 5, dengan beberapa editing)