Kritik Penafsiran Milk al-Yamin ala Muhammad Syahrur.

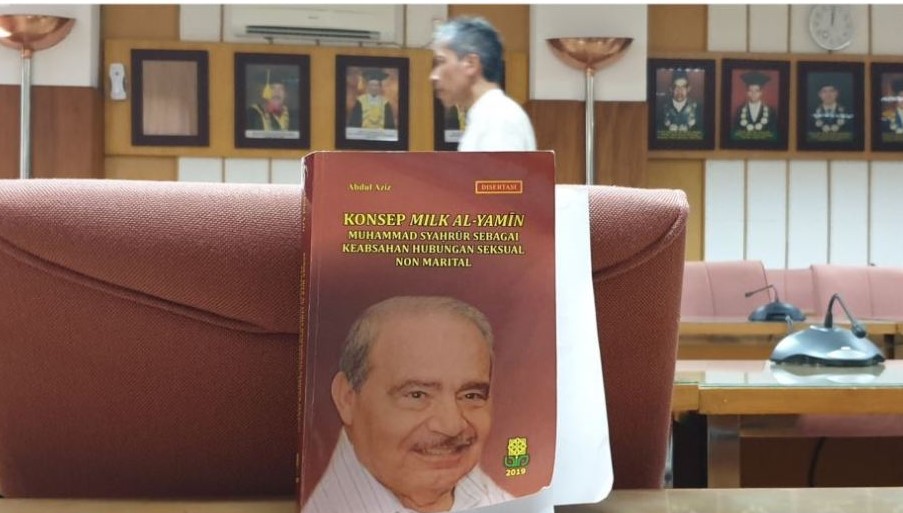

Kontroversi penafsiran Muhammad Syahrur terhadap ayat milk al-yamin (Q.S.al-Mukminun: 5-6) menarik untuk dicermati kembali dan dikritisi. Terlebih kemudian Abdul Aziz, Dosen IAIN Surakarta, penulis disertasi menjadikan tafsiran Syahrur tersebut dianggap sebagai solusi untuk melegalkan hubungan seks di luar nikah yang konvensional, bahkan mengusulkannya sebagai perbaikan hukum positip di Indonesia, meski dengan syarat-syarat tertentu.

Syahrur, pemikir Syiria selama ini dikenal kontroversial, dia memang menyatakan bahwa (Q.S.al-Mukminun: 5-6) memberikan informasi tentang dua model hubungan seksual (al-`alâqah al-jinsiyah), yaitu: Pertama hubungan seks yang diikat oleh ikatan pernikahan tercermin dalam term illâ `ala azwâjihim dan Kedua, hubungan seks yang tidak lewat pernikahan, tercermin dalam term aw mâ malakat aimânuhum, yang secara harafiah berarti, apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka). Itulah yang kemudian dikenal dengan istilah milk yamin.

Para ulama dulu dan sekarang umumnya memahami frasa milk yamin sebagai budak yang dimiliki. Dulu, budak memang boleh dijadikan partner seksual oleh pihak tuannya, tanpa harus melalui pernikahan. Ini sebagaimana dapat dibaca dalam literatur kitab-kitab fikih dan tafsir. Namun, bagi Syahrur milkul yamin di era kontemporer bukan budak, melainkan `aqdun ihshan (kontrak kesepakatan untuk sama-sama menjaga diri hanya untuk berhubungan seks dengan pasangan tersebut saja, tidak dengan yang lain). Atau yang juga disebut dengan istilah zawaj mut’ah (kawin kontrak) atau zawaz misyâr di mana di situ tidak ada mahar, thalaq, tidak pewarisan, karena memang tujuan pokoknya hanya sekedar tujuan seksual (hadf jinsi). (Lihat, Syahrur, Nahwa Ushul Jadidah… hlm. 307-308)

Hemat penulis, konsep milk al-yamîn ala Muhammad Syahrur memiliki implikasi yang cukup serius. Ia dapat sebagai pintu masuk untuk menghalalkan ‘seks bebas’, bagi sebagian orang yang salah paham. Ada pembaca buku Syahrur, yang salah paham, lalu menganggap bahwa Syahrur membolehkan hubungan zina “seks bebas” di luar nikah. Dalam buku al-Kitab wal Qur’ân hlm. 628 dengan tegas menyatakan bahwa zina adalah `alaqah al-jimâ’ al jinsi al-mubâsyir bayn al-rajul wal ma’ah bidun `aqd al-nikah, atau yang juga disebut dengan fâhisyah. Syahrur jelas tidak bermaksud menghalalkan zina. Ketika beliau diwancarai di salah satu channel TV Abu Dabi’, beliau dengan tegas menyatakan bahwa tuduhan yang menyatakan dirinya menghallalkan zina adalah samasekali kebohongan, (hadza ithlâqan iftira’ ).

Lalu di mana letak kelemahan pemikiran Syahrur tersebut? Ada beberapa kritik yang dapat penulis kemukakan, yaitu:

Pertama, kritik ontologis, terkait dengan dasar asumsi dasar Syahrur bahwa tidak ada konsep naskh dalam al-Qur’an. Syahrur masih menganggap bahwa ayat milkul yamin yang disebut 15 kali dalam al-Qur’an sebagai ayat yang muhkam, dan tidak dapat dinaskh, baik naskh bacaan maupun naskh hukumnya.

Padahal menurut para ulama, seperti Mahmud Muhammad Thaha dalam kitabnya, al-Risâlah al-Tsaniyah bahwa ayat tentang milkul yamin (perbudakan) adalah ayat hukumnya sudah di naskh, karena bertentangan dengan spirit al-Qur’an yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Begitu juga jika ayat tersebut milk yamin dibaca dengan teori double movement Fazlur Rahman.

Sayangnya, Syahrur masih menganggap teks Qur’an tentang milkul yamin sebagai sesuatu yang tsabat (tetap) yang juga harus dieksekusi dalam konteks kontemporer dewasa ini. Lalu beliau mencoba menafsirkan bahwa milkul yamin, bukan budak, tapi partner hubungan seks di luar pernikahan yang konvensional. Tapi ingat, bahwa Syahrur memberikan ketentuan dan syarat. Misalnya, harus tetap ada akad (kontrak), tidak boleh dilakukan dengan perempuan yang ada hubungan mahram, tidak homo/lesbi, hubungan seksnya juga tidak boleh dipertontonkan kepada orang lain, tidak boleh dengan perempuan yang menjadi istri orang lain.

Hemat penulis, teks al-Qur’an tentang milk yamin tersebut juga ‘dibentuk’ atau lebih tepatnya merespon realitas sosial-historis saat itu. Atau dalam bahasa para ulama bayan lil wâqi’ . Ia hadir sebagai social mechanisme untuk merespon problem sosial dan situasi konteks Arab, di saat sistem perbudakan masih mengakar kuat (deep rooted), bahkan bukan hanya di masyarakat bangsa Arab, tetapi juga bangsa-bangsa lain, seperti Yunani, Romawi Persia, Babilonia. Jadi, tradisi milkul yamin sesungguhnya bukan ajaran al-Qur’an.

Al-Qur’an justru ingin menghapuskannya. Al-Qur’an hadir bukan untuk melanggengkan sistem perbudakan, apapun jenis dan model perbudakan. Sebab al-Qur’an adalah kitab suci sumber inspirasi dan advokasi untuk kaum lemah mustad’afin, salah satunya adalah budak. Maka, memfusingkan kembali ayat milkul yamin di era kontemporer ini sama dengan melanggengkan sistem perbudakan baru, dan itu artinya kita mundur kembali secara moral dan peradaban.

Kedua, kritik metodologis, terkait konsep antisinonimitas (`adam al-taraduf fi kalimat al-Qur’an). Syahrur menganggap bahwa milk yamin, bukan al-riqq (budak). Memang teori ini ada ikhtilaf di kalangan ulama, ada yang setuju ada yang tidak setuju. Namun, sejauh pembacaan penulis, semua para ulama Tafsir menafsirkan milk al-yamin dengan al-riqq (budak). Kalau kemudian Syahrur dan juga diikuti oleh Saudara Dr. Abdul Aziz, mencoba memberi makna baru sesuai dengan konteks kekinian, bahwa milk al-yamin adalah partner seksual di luar istri yang dinikahi secara konvensional, tentu makna tersebut tidak sesuai dengan original meaning.

Padahal, menurut salah satu kaedah tafsir seorang penafsir tetap harus menjaga makna asal, lâ budda min mura’ati ma’na al-ayah `ala hasab zaman al-nuzul (wajib menjaga original meaning di saat ayat itu turun apa). Inilah yang dalam teori hermeneutik, ada prior text dalam pikiran Syahrur untuk memaksakan makna milk al-yamin, bukan dengan budak, tetapi hubungan seksual dengan partner seksual dengan kontrak tertentu, asal suka sama suka. Secara hermeneutik, –meminjam istilah Gadamer–, Syahrur terlalu memaksakan pra pemahaman dalam penafsiran ayat, dengan mengabaikan intended original meaning teks tersebut. Mestinya, yang ideal penafsiran tersebut tetap menjaga original meaning dan menangkap maqashid (signifikansi) di balik ayat.

Lalu apa maqashid ayat milk al-yamin tersebut? Hemat penulis, setidaknya ada dua: Pertama, ayat milkul yamin itu untuk merespon problem sosial kemanusiaan, bukan samata-mata problem seksual. Al-Qur’an ingin menghapuskan sistem perbudakan, tetapi caranya secara evolusi, pelan-pelan tapi pasti. Itu sebabnya di Qur’an memerintahkan fakk al-raqabah (bebasakan perbudakan).

Kedua, ayat milkul yamin itu untuk solusi sementara saja, di mana orang saat itu bisa melampiaskan hasrat seksual kepada budak. Tapi dalam saat yang sama al-Qur’an dan juga Nabi Saw, selalu mendorong untuk memerdekakan budak. Itu sebab Sabda Nabi Saw dalam hadis Shahih Bukhari—“kepada para pemuda yang sudah siap bekalnya nikah, supaya menikah. Bagi yang belum mampu bekalnya supaya berpuasa. (fa’alaikum bi shoum). Nabi Saw tidak mengatakan: “fa alaikum bi milkil yamin.

Masih terkait kritik metodologi, Syahrur seolah ingin mengqiyaskan term milk yamin yang dulu di pahami sebagi budak dengan partner seksual di luar nikah konvensional. Model qiyas seperti ini namanya qiyas fasid (analog yang rusak) atau qiyas ma’al fariq. Sebab kedua kasus itu tidak sepenuhnya memiliki illat yang sama. Bahkan secara eksistensial antara budak (milkul yamin yang dulu) dengan partner seksual sekarang berbeda. Dulu yang namanya budak nyaris tidak memiliki posisi tawar dengan tuannya. Dia benar-benar berada dalam “genggaman” tuannya, ia bisa menjualnya atau mempekerjakannya. Sementara dalam konteks tafsiran milkul yamin ala Syahrur, kedua belah pihak yang berkontrak memiliki eksistensial yang setara.

Ketiga, kritik ideologis. Kritik ideologi adalah kritik yang dimaksudkan untuk mengungkap hidden ideology di balik penafsiran al-Qur’an. Ini dapat ditelusuri melalui konteks kepengarangan tafsir tersebut. Syahrur terlalu strukturalis dalam berpikir. Maka, setiap membahas isu, selalu berpikir binary opposition. Lalu kadang lupa terhadap bagaimana harakah al-nash (gerak teks al-Qur’an) itu sendiri.

Dalam kasus milkul yamin, Syahrur lalu hanya berpikir bahwa Qur’an membuat dua kategori tentang hubungan seksual yang dibolehkan, yaitu merital dan non marital. Syahrur lalu mencoba menganalogkan milkul yamin dengan model hubungan seksual di luar nikah konvensional, di mana laki dan perempuan boleh tinggal bersama dengan kontrak tertentu, seperti model samen leven (musakanah) yang berlaku di Rusia. Menurut Undang-undang di sana, hal itu dibolehkan. Jadi, ideologi tersembunyi di balik tafsiran milkul yamin adalah memberikan legalitas hubungan seksual di luar pernikahan konvensional. Ini tanpa sadar, juga merupakan bias ideologi patriarkhi, sebab seolah lalu perempuan hanya menjadi objek seks, sementara laki-laki sebagai subjek.

Keempat. kritik epistemologis-aksiologis. Kritik aksiologis ini menyangkut nilai guna dari sebuah produk penafsiran . Sebagai academic exercise siapapun diberi ruang untuk berpikir bebas. Tapi dia harus bertanggungjawab secara inteletual dan secara moral. Maka, tentunya ada batasan-batasan nilai yang mesti dipertimbangkan, baik nilai budaya, sosial, dan kondisi psikologi masyarakat. Orang mestinya bukan hanya pinter, tapi juga harus bener dan pener. Di atas knowledge masih ada ada wisdom.

Sebuah kebenaran tafsir, menurut hemat penulis bukan hanya diukur di atas kertas on paper, –atau di ujian promosi doktor– misalnya melalui konsistensi metodologis atau konsistensi filosofis terhadap premis-premis logika semata, tetapi juga perlu diuji secara korespondensi di lapangan. Apakah hasil penafsiran tersebut mampu memberi solusi sosial, atau justru malah menambah problem sosial? Maaf, Tidak dibuka peluang untuk free sex saja ‘banyak’ yang melakukan, melalui prostisusi on line, model nikah sembunyi sembunyi, apalagi diberi justifikasi agama (pembenaran). Kita tentu mengkhawatirkan dampak-dampak negatifnya, misalnya maraknya model pernikahan ‘milkul yamin’ yang dapat ‘merusak’ atau setidaknya mendistorsi kepercayaan umat terhadap institusi pernikahan keluarga.

Oleh sebab itu, seorang ilmuan perlu mempertimbangkan implikasi-implikasi dari temuan-temuan yang diklaim sebagai “ilmiah”, apakah akan membawa mashalah atau mafsadah. Beragama menurut hemat penulis, tidak hanya pada persoalan boleh atau tidak boleh, tetapi juga ada aspek etis atau tidak etis. Dan ini jelas dalam buku Syahrur Nahwa Ushul Jadidah… ketika menyebut unsur agama, yaitu ada aspek qiyam (nilai), syara’i (aturan hukum) dan syi’ar (aspek simbolis-simbolis). Wa allahu alam bi shawab

Penulis: Dr. Abdul Mustaqim, Ketua Prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fak Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta