Kiai Ali Yafie Menjawab Tuduhan Miring Kaum Modernis.

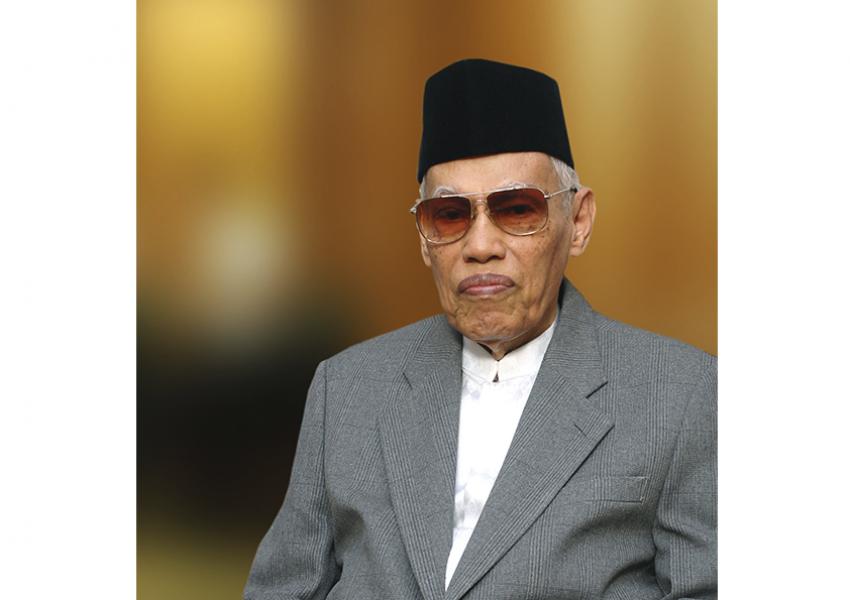

Beberapa waktu yang lalu (10 November 2019), saya mengukuti pengajian (kelompok Badruttamam Ali Yafie dkk) di rumah Prof. KH Ali Yafie (Jl. Menteng V no 12, Bintaro Jaya 7). Pengajian itu membahas buku ‘Menggagas Fiqh Sosial’. (Prof. Ali Yafie, oleh orang-orang Bugis, terutama murid-muridnya, dipanggil Gurutta Ali Yafie; selanjutnya saya menggunakan istilah itu, memanggilnya).

Di akhir pengajian itu, salah seorang peserta bertanya, ‘apa yang melatar belakangi buku ‘menggagas Fiqh Sosial’ itu. Gurutta Ali Yafie, menjawab bahwa ‘tulisan-tulisan itu pada dasarnya adalah respon terhadap gerakan kaum modernis (dalam dunia Islam), yang muncul pada akhir abad 19, yang menyerukan kembali kepada Al Qur’an’.

Jawaban Gurutta Ali Yafie itu, membuat saya menerawang jauh kebelakang. Gerakan pembaharuan Islam yang muncul pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20 itu merupakan respon terhadap dominasi barat atas dunia Islam. Gerakan itu mencoba mendamaikan nilai-nilai dan lembaga-lembaga Barat (demokrasi, kesetaraan, hak-hak asasi manusia, perjuangan sosial, dll), dengan Islam. Tetapi Islam mutlak menjadi prinsip dan kontrol.

Kelompok modernis itu melihat bahwa dominasi Barat itu bisa terjadi karena umat Islam terbenam dalam kejumudan, terpaku pada dan terjebak dalam konsep-konsep lama dan atau dengan pendekatan fiqh. Maka mereka mendorong umat Islam meninggalkan konsep-konsep lama dan metode fiqh, agar bisa keluar dari situasi itu. Kalau mau maju, kata mereka, umat harus kembali belajar, tidak hanya ilmu-ilmu agama tetapi juga ilmu-ilmu pengetahuan umum dan sains.

Mereka mengunakan tafsir dengan pendekatan baru, dan menyerukan ‘kembali kepada al Qur’an’. Karena pendekatan dan seruannya itu banyak yang menyebut gerakan itu sebagai salafiyah. Tetapi ini berbeda dengan gerakan salafiyah sekarang ini (yang menolak nilai-nilai dan lembaga-lembaga barat); tetapi tampaknya pendekatannya (meninggalkan fiqh) dan seruannya (kembali kepada al Qur’an) kurang lebih sama.

Gerakan pembahuruan itu dipelopori oleh Jamaludin al Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridla, dll. Gerakan itu banyak menginspirasi (munculnya) gerakan (perlawanan) dan organisasi (modern), pada masanya, di negeri-negeri berpenduduk muslim.

Sesungguhnyalah, gerakan kaum modernis itu menghantam kelompok tradisionalis, yang dianggap telah membenamkan umat Islam ke dalam kejumudan, taklid buta, dengan konsep-konsep fiqhnya; sehingga tertinggal, bahkan (negeri-negerinya) terjajah. Hantaman itu cukup telak; menempatkan kelompok tradisionalis pada posisi tertuduh dan disalahkan. Ibaratnya, (situasi kelompok tradisionalis) seperti petinju yang mengalami apa yang disebut mabuk pukulan (kehilangan fokus dan orientasi) karena kepalanya ditimpa pukulan ber-tubi-tubi lawannya, di sudut ring. Tidak hanya limbung, bahkan hampir terjungkal.

Tetapi kemudian dalam situasi seperti itu, setelah memeriksa dan membuka diri, kelompok tradisional bergeliat, bangkit kembali dan akhirnya bisa merengsek masuk ke tengah ring. Mereka mengkaji kembali pendekatan fiqhnya, memperbaharui konsep-konsepnya, merespon perubahan-perubahan yang terjadi di sekelilingnya dengan isue-isue kontemporer yang relevan; tetap dengan pendekatan fiqhnya.

Di Indonesia misalnya, di Jawa khususnya, muncul kelompok-kelompok ulama tradisionalis yang melakukan kajian secara intensif berbagai isue yang relevan pada masanya. Kelompok-kelompok itu kemudian menyatu dan melahirkan NU (1926). Selain sebagai respon terhadap modernisme dan wahabisme (kalau keduanya dianggap berbeda), NU muncul dengan gagasan kebangsaan. Bahkan kemudian menyerukan dan menggalang perlawanan kepada penjajahan melalui pesantren; maka jangan heran kalau NU ngotot dengan NKRI.

Di Sulawesi Selatan, muncul gerakan pendidikan Darud wal Irsyad (DDI) yang berbasis pesantren; merespon kelangkaan dan diskriminasi pendidikan. (Gurutta Ali Yafie, bisa dikatakan lahir dan besar melalui DDI; sebelum berkecimpung dalam NU). Di Sulawesi Tangah (Palu) muncul Al-Khairat, dan sebagainya.

NU, setelah kemerdekaan RI, tampaknya tergoda tampil di panggung politik praktis. Mungkin situasi zamannya menghendaki begitu. Pada awalnya, gabung dengan Masyumi. Tapi, karena perbedaan cara pandang, kemudian memisahkan diri (menjadi parpol sendiri). Memang sulit menyatu, karena yang satu (modernis) terlanjur mempunyai pandangan tertentu kepada kelompok tradisionalis, dan merasa diri superior; sedangkan yang satunya lagi (tradisionalis) merasa mempunyai kewajiban mempertahankan tradisinya, tak mau dipandang rendah dan dikesampingkan.

Sampai kemudian, pada awal tahun 1970-an, ketika rezim Orde Baru yang berkuasa (sejak 1966), dipaksa kembali bergabung (dengan kelompok modernis) dalam sebuah parpol, yakni PPP. Karena merasa tidak banyak kesempatan di ruang politik yang dikontrol penuh pemerintah dengan sistem kepartaian yang dikembangkan rezim Orde Baru yang refresif, (bahkan lebih banyak mendatangkan konflik internal), NU (meskipun tetap mendukung dan menjadi bagian dari PPP) kemudian menyatakan diri kembali ke khittahnya (sebagai organisasi sosial keagamaan).

Setelah melalui perjalanan cukup ruwet, dengan konflik-konflik internal, pertengahan tahun 1980-an, NU sudah lebih tegas menampakkan sosoknya sebagai organisasi sosial kegamaan. Gagasan-gagasannya dan aksi-aksinya yang berorientasi memperkuat masyarakat akar rumput tampak lebih teroragnisir. Mungkin juga itu (selain hasil kajian sejarah dan keilmuan klasik yang dimilikinya) karena tokoh-tokohnya bergaul rapat dengan gerakan NGO; bahkan banyak yang menjadi aktivis NGO.

Uniknya, tokoh-tokoh NU bisa menyatu dengan tokoh-tokoh dari kelompok modernis, dalam gerakan sosial yang berbasis pesantren, yang berorientasi memperkuat masyarakat akar rumput. Misalnya, beberapa tokoh dari kedua kelompok ini, bisa duduk bersama, berjalan bergandengan tangan, membangun P3M; sebuah NGO berbasis pesantren, dengan isue-isue demokratisasi perspektif Islam. Sebuah situasi yang sangat berbeda ketika kedua kelompok ini berada di ruang politik praktis; lebih banyak bertolak punggung.

Sebenarnya ada juga yang disebut Majelis Reboan, yang menjadi forum sharing gagasan antara kedua kelompok ini. Awalnya tampak harmonis. Tetapi lama kelamaan, forum lebih banyak diwarnai dengan debat tak berujung pangkal. Mungkin karena lebih banyak bergelut dengan wacana dan konsep-konsep, bercampur dengan kepentingan politik pada masanya. Tentu ada gagasan-gagasan cemerlang dari forum ini. Kalau tidak salah gagasan tentang Universitas Paramadina muncul dari forum ini.

Dalam tubuh NU sendiri, dengan tokoh-tokoh baru (Gus Dur dkk), sejak awal tahun 1980-an itu, mencoba lebih memerkuat keberadaannya sebagai organisasi sosial keagamaan, dengan memunculkan lembaga-lembaga baru. LAKPESDAM misalnya lahir untuk kepentingan itu. Ada LKK NU, yang tampil sebagai lokomotif (pada masanya) untuk isue-isue keluarga mashlahah, yang bertumpu pada pendekan fiqh. (Di LKK ini ada trio ahli fiqh legendaris, sangat kondang dan berwibawa, yakni : Gurutta Ali Yafie, komandan LKK pusat, Gurutta Sahal Mahfudz, komandan LKK Jawa Tengah, dan Gurutta Muchit Muzadi, komandan LKK Jawa Timur).

Dengan gagasan-gagasan dan aksi-aksi yang lebih terorganisir, kelompok tradisional bisa masuk ke tengah panggung, berada di barisan terdepan gerakan sosial pada masanya itu. Muncul tokoh-tokoh dengan pemikiran-pemikiran yang menyegarkan, yang menuangkan gagasannya dalam bentuk buku. Pada waktu yang hampir bersamaan, akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, misalnya, muncul buku ‘menggagas fiqh sosial’ (terbitan Mizan) yang ditulis Gurutta Ali Yafie, dan buku ‘wacana fiqhi sosial’ (terbitan LKiS), yang ditulis Gurutta Kiai Sahal Mahfudz.

Secara keseluruhan dua buku itu, (kalau mengacu pada pernyataan Gurutta Ali Yafie, tadi) adalah respon terhadap kelompok modernis. Kedua buku itu mencerminkan bagaimana membangun kembali konsep kemasyarakatan dengan pendekatan dan metode fiqh. Buku menggagas Fiqhi Sosial (meskipun baru terbit pada akhir tahun 1990-an) sebenarnya adalah kumpulan tulisan yang dibuat sejak tahun 1970-an.

Gurutta Kiai Ali Yafie (ketika menjawab pertanyaan diatas) lebih jauh mengatakan : ‘bukannya menolak seruan tersebut’. Tetapi, ‘bagaimana kembali kepada Qur’an?’.

Sebab upaya memahami al-Qur’an bukanlah perkara gampang. Bagi Gurutta Ali Yafie, Al-Qur’an itu adalah sumber, bahkan sumber segala sumber, yang melintasi batas-batas ruang dan waktu. Isinya terlalu dalam dan luas. Isinya itu bukan hanya terpaku pada apa yang tertulis, tetapi juga terkait langsung isyarat-isyarat alam yang hidup, yang mengalir sangat dinamis; yang tafsir dan pemaknaannya berkembang mengikuti zaman dan pada gilirannya berbalik membentuk peradaban. Maka perlu wawasan luas, pikiran jernih, hati bersih, yang didukung oleh pengetahuan dan ilmu-ilmu yang banyak. Bahkan kata As Syuyuthi, kata Gurutta Ali Yafie, untuk bisa memahaminya dengan baik dan menafsirkannya secara relatif utuh, orang harus menguasai 24 macam atau lebih ilmu. Memang perlu otoritas (dalam arti keahlian yang relevan). Kalau tidak, bisa muncul kekacauan.

Pada awal kedatangannya, memang tidak ada persoalan. Karena ada Nabi yang menjelaskan makna-makna al Qur’an. Kesulitan muncul setelah wafatnya Nabi. Maka orang-orang, para ahli mulai menafsirkan al Qur’an.

Mula-mula gaya pemafsiran itu, adalah dengan mengkaji kata perkata. Lalu kemudian berkembang penafsiran juz per juz. Tetapi karena selalu dibatasi ruang dan waktu, maka tafsir itu tidak cukup atau tidak memadai untuk bisa memahami al Qur’an secara utuh. Maka muncul gagasan penafsiran tematik. Gurutta Ali Yafie, cenderung pada tafsir secara tematik. Dan menurutnya, seluruh ilmu-ilmu yang dikembangkan dan bekembang dalam dunia Islam pada dasarnya adalah penafsiran atau upaya menjabarkan makna al Qur’an secara tematik. Termasuk Fiqh. Kemudian kita lihat ada berbagai mazhab. Itu menunjukkan betapa luas dan dalamnya al Qur’an.

Gurutta Ali Yafie sendiri, karena itu, dalam bukunya (menggagas fiqhi sosial) itu, yang dibagi dalam 5 bagian, memulai dengan membahas tentang sumber-sumber ajaran Islam (bagian pertama diberi judul ‘seputar sumber-sumber ajaran Islam’); dan bagian pertama itu dimulai dengan (sub) judul ‘apakah al Qur’an itu’.

Pada bagian ini, setelah mencoba menjelaskan al Qur’an, Gurutta membagi tema-tema al Qur’an dalam lima kelompok : (1) eksiatensi wahyu, yang juga berbicara tentang kenabian; (2) eksistensi Tuhan; (3) eksistenai alam, dengan berbagai jenisnya; (4) eksistensi manusia dan kemanusiaan; (5) masalah kehidupan.

Penjelasan di atas saya kira tidak cukup memadai memberi gambaran tentang isi buku itu. Saya memang hanya sekadar bercerita tentang latar belakang buku itu. Kalau mau mengetahui isi buku itu secara lebih detail dan menyeluruh saya kira perlu membaca buku itu. Cuma saya tidak tahu apakah masih ada di toko-toko buku atau di perpustakaan-perpustakaan.

Boleh jadi pendekatan dan isue-isue buku itu sekarang ini tidak begitu relevan, atau sebagian tidak relevan. Tetapi buku itu, atau dua buku yang saya sebutkan diatas, bersejarah, ada untuk merespon kritik kelompok modernis, merespon persoalan-persoalan pada masanya, dalam perspektif kelompok tradisionalis, dengan pendekatan khas. Sangat khas,maka fenomenal.

Penulis: KH Helmi Ali, Jakarta, putra KH Ali Yafie.

Catatan Redaksi: KH Ali Yafie adalah Rais Aam PBNU tahun 1991-1992.