Oleh Edi AH Iyubenu, wakil ketua LTN PWNU DIY.

Kita telah mengetahui bahwa dunia ini memang ditakdirkan majemuk oleh Allah Swt sendiri. Dari kemajemukan tersebut, Allah Swt hanya hendak menguji siapa di antara kita yang paling mengikuti pentunjukNya dan RasulNya dan siapa yang paling baik amalnya.

Sudah. Itu prinsipnya.

Bahwa lalu setiap kita berusaha mengerahkan segala sumber daya yang ada pada diri kita, dari akal, pikiran, ilmu, pendidikan, pergaulan, dan jejaring apa pun dalam rangka menggali, memahami, mendapatkan, atau mengikuti pandangan-pandangan berislam yang begini atau begitu, bermazhab ini atau itu, beraliran ini atau itu, beramaliah ini atau itu, sejatinya semua itu hal yang niscaya dan alamiah belaka. Semua hal itu merupakan konsekuensi logis belaka dari upaya peneguhan dan peningkatan keimanan kita. Kemudian melaju ke jenjang ketakwaan kita. Dan kemudian meruah ke jenjang ekspresi sosial kita.

Secara kognitif, semua kita niscayatelah sama-sama mengerti bahwa paham dan mazhab serta amaliah apa pun yang kita pegang dan ikuti kita, yang boleh jadi berbeda dengan keadaan setahun silam atau setahun yang akan datang bahkan pada diri kita sendiri, sesuai dengan dinamika sumber daya diri, merupakan ikhtiar manusiawi kita yang wadag untuk semakin mendekatkan diri kepadaNya Swt dan RasulNya Saw. Bertambahnya ilmu dan pengalaman serta pergaulan kita tentulah akan menisbatkan suatu pergerakan dinamika baru dalam diri setiap kita. Apa pun itu. Terus-menerus.

Pun menjadi kealamiahan belaka bila paham dan amaliah yang kita anut kini kita yakini dan sebutkan sebagai lebih baik daripada paham dan amaliah yang kita anut di waktu silam. Tetapi jangan sampai melimpas kepada orang lain yang berpaham dan bermaliah tak sama. Ini adalah proses berislam yang memang takkan pernah ada ujungnya, sesuai dengan dinamika diri kita masing-masing.

Maka, seyogianya, dengan berdasar pemahaman prinsipil tersebut, tiada kelogisan dan kepantasan pada setiap kita untuk menguarkan paham dan amaliah diri kini yang kita sebut lebih baik tadi kepada orang lain yang tidak sama paham dan amaliahnya. Mau seeuforia apa pun kita kini kepada paham dan amaliah baru yang kita ikuti, seyogianya kita selalu menjaga diri agar tak melukai perasaan orang lain. Ia sama sekali tak patut untuk didampratkan dan dipertentangkan secara hierarkis kepada anutan paham dan amaliah liyan.

Siapa yang gagal mengendalikan diri pada derajat ini, sejatinya ia sedang melanggar beberapa hal asasiah dalam berislam.

Pertama, ia melanggar kodrat kemajemukan yang mutlak telah ditetapkan oleh Allah Swt sendiri. Ayat-ayat perihal ini amatlah berlimpah dalam al-Qur’an.

Kedua, ia menyelisihi praktik hidup Rasul Saw yang tak pernah menyerang-nyerang pihak manapun, bahkan yang menolak beriman kepadanya. Rasul Saw mencontohkan mengayomi siapa pun lintas iman. Rasul Saw, berdasar Piagam Madinah, melindungi semua orang di wilayahnya, dalam keyakinannya masing-masing, sepanjang mematuhi aturan sosial kemasyarakatan yang dijunjung bersama.

Ketiga, ia mencerminkan kelemahan akal rasionalnya untuk sekadar memahami bahwa mustahil pemahaman berislam yang semuanya sama-sama merujuk kepada al-Qur’an dan sunnah Rasul Saw bisa manunggal, seragam, tanpa khilafiyah. Bagaimana mungkin muslim Jeddah bisa serupa formulasi hukumnya –di luar hukum-hukum mahdhah—denganmuslim Jogja dan Makassar yang notabene dilingkupi oleh konteks-konteks hidup yang mutlak tak sama dan dari situlah lahir asas pokok Ushul Fiqh bernama ‘illatul hukmi (konteks lahirnya hukum atau sebab bagi lahirnya suatu hukum)?

Keempat, ia menjerengkan gelora hawa nafsu yang amat fatal dalam diri yang membuhul dalam rupa merasa diri lebih baik, lebih benar, lebih sesuai kehendak Allah Swt dan tuntunan RasulNya Saw. Gelora ini sungguhlah buruk kepada tiga arah sekaligus: pertama, menegasi atau melecehkan pandangan-pandangan hukum dari para ulama lain yang tidak diikutinya, yang tentulah ini merupakan suul adab yang tiada pantas-pantasanya sama sekali, kedua, berbahaya bagi harmoni relasi sosial antarkita yang notabene majemuk, dan, ketiga, merusak watak hakiki Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin.

Kepada siapa kita sejatinya sedang menyembah dan kepada siapa sebenarnya kita berteladan jika dalam berislam justru kita memerankan praktik-praktik yang berseberangan dengan kehendak Allah Swt kepada kemajemukan dan syiar moral etis kemanusiaan yang menjadi tujuan utama kerasulan Muhammad Saw?

Mari berteliti dengan sekebak kehati-hatian, jangan-jangan bukan Allah Swt lah yang sejatinya sedang kita sembah, melainkan sekadar hawa nafsu yang khittahnya memang menyeru kepada keburukan? Pun jangan-jangan bukan Rasul Saw yang sedang kita teladani, yang akhlaknya ditestimonikan oleh al-Qur’an sebagai khuluqun ‘adhim (akhlak yang adiluhung) dan dituturkan Aisyah Ra sebagai akhlak al-Qur’an?

Mari berpikir mendalam di dua titik pertanyaan reflektif tersebut.

Jika kita memang benar-benar semata menyembah Allah Swt, lalu apa alasan kita untuk membangkangi tebaran ayatNya dalam al-Qur’an yang menunjukkan secara impresif bahwa manusia memang telah ditakdirkanNya untuk berbeda, karenanya otomatis majemuk, dan hanya orang yang paling bertakwalah yang dinyatakanNya paling mulia di antara semuanya?

Apa pula alasan kita melanggar batas ketentuanNya yang melarang kita untuk memicu perselisihan dan permusuhan atas nama apa pun setelah diturunkanNya al-Qur’an ini?

Apa pula gerangan dalih kita untuk tidak mencintai RasulNya Saw, yang artinya mengikuti suri teladannya, bukan hanya dalam kaifiyat ibadahnya, tetapi pula moral etik kemanusiaannya, yang dikatakan oleh al-Qur’an sebagai “jalan tol” untuk mendapatkan cinta dari Allah Swt? In kuntum tuhibbunaLlah fattabi’uni yuhbibkumuLlah….

Dan di bagian riwayat manakah Rasul Saw mencontohkan sikap-sikap keras dan kasar ala-ala menyalahkan, merendahkan, melecehkan, apalagi menyesatkan dan mengkafirkan kepada umatnya yang berbeda pendapat di antara mereka, atau bahkan sedang melakukan suatu kesalahan sekalipun seperti kesalahan Usamah bin Haritsah saat membunuh musuh yang tiba-tiba mengucap tauhid saat terdesak hebat dalam sebuah peperangan?

Mari renungkan hadis Rasul Saw ini: “Sang muslim adalah orang yang menjadikan selamat (aman) orang lain dari tangan dan lidahnya.”

Lalu renungkan pula nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini:

“Jadikanlah orang lain sebagai timbangan bagi dirimu. Perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Hormatilah orang lain sebagaimana engkau ingin dihormati dan jangan rendahkan orang lain sebagaimana engkau tak ingin direndahkan.”

Jika telah kita renungkan dengan rendah hati, mari ajukan pertanyaan sunyi kepada diri sendiri: “Ya Allah Swt, apa sesungguhnya gerangan hakku menyatakan diri sebagai yang paling benar, paling lurus, paling baik di hadapan paham-paham dan amaliah-amaliah orang lain, padahal jelas-jelas secara hakiki aku sama belaka dengan mereka dalam hal sedang berusaha mencari dan menuju kepada kebenaranMu?”

Semoga bermanfaat.

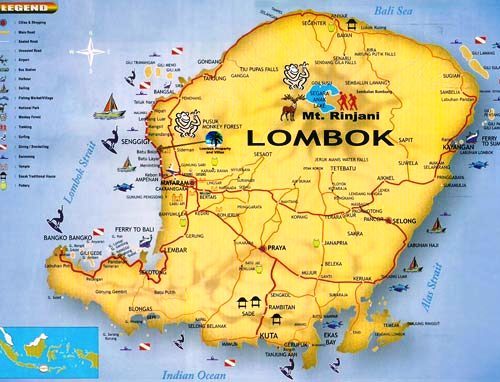

Lombok, 19 Oktober 2019